一陸技試験の選択問題には、独特の特徴があります。全ての答えを知らなくても、いくつかの答えが分かれば、残りの正解を推測することが可能です。この特徴について詳しく説明します。

試しに次の問題を考えてみてください。

【問題】

私たちの住んでいる国は A と呼ばれ、英語では B と表記する。

この国の面積は約 C km2である。

- A:日本 B:JAPAN C:377,378

- A:日本 B:JAPAN C:377,972

- A:日本 B:JAPON C:377,378

- A:米国 B:JAPAN C:377,972

- A:米国 B:JAPON C:377,378

正解はわかったでしょうか?ググッちゃだめですよ。

この問題の場合、多くの人がAとBの答えは理解できますが、Cを特定できずに「1」と「2」の間で悩むことがあります。しかし、Cが不明でも正解を見つける方法が存在します。選択肢にはヒントがあり、まず解答を多数派と少数派に分類することが重要です。例えば、Aの答えが日本と米国の2種類がある場合、3つある日本が多数派となります。

赤-多数派 日本、JAPAN、377,378

青-少数派 米国、JAPON、377,972

答えの候補を多数派と少数派に分けると、この問題の選択肢は次のように表せます。

- 多数派✕3

- 多数派✕2、少数派✕1

- 多数派✕2、少数派✕1

- 多数派✕1、少数派✕2

- 多数派✕1、少数派✕2

一陸技の試験において、答えの選択肢を多数派と少数派に分けると、選択肢の傾向が見えてきます。

ほとんどの場合、多数派や少数派だけの選択肢は正解の可能性が低いです。逆に、多数派が2つ、少数派が1つのパターンなどバランス良く多数派と少数派が混ざっている選択肢が正解であることが多いです。

つまり「1」か「2」の2つに選択肢を絞れたら、多数派だけの「1」は正解の可能性が低いので、「2」を選べば正答率があがります。この方法を使えば、答えに迷った際に有効な選択肢を見極めるのに役立ちます。

(※注 すべての問題がこの方式にあてはまるわけではありませんが非常に確率が高いです)

では練習問題です

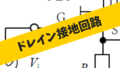

出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成29年1月)

たとえば、この問題のBの答えが{(S+N+D)/(N+D)}だと分かっている場合、選択肢は「2」と「5」の2つに絞ることができます。この時、多数派と少数派を分類する方法を使うと、「2」は全て少数派なので正解の可能性が低く、「5」は多数派が2つで少数派が1つなので正解の条件に合致します。

つまり答えは「5」というのが答えの一部を知っているだけで導き出せます。