出典:第一級陸上無線技術士国家試験(平成27年7月)

これはパルスの立ち上がり時間に関する問題です。この項目はフィルターや時定数といったやや複雑な概念に基づいていますが、特定の公式を使うことで簡単に答えを求めることが可能です。

観測するパルス波形と観測された(オシロスコープ上)の波形の関係を理解しましょう

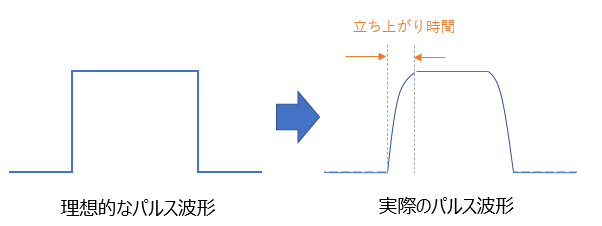

立ち上がり時間とは、波形が最低点から最高点まで達するのに要する時間を指します。理想的なパルスでは立ち上がり時間はゼロですが、実際の電子回路では導体の抵抗や寄生容量の影響により波形がなまり、結果として立ち上がり時間が長くなります。

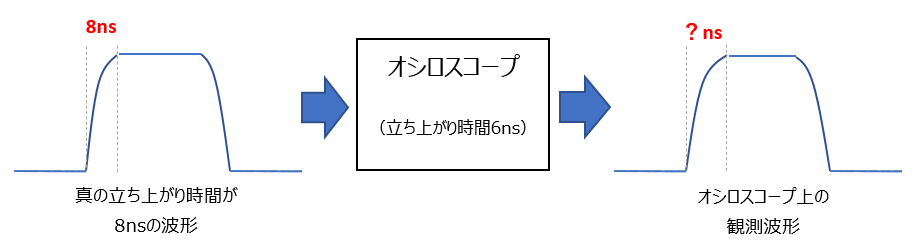

この問題では、既に8nsの立ち上がり時間を持つ信号を、6ns立ち上がりを遅らせるオシロスコープで見た時にどう観測されるでしょうか?と言うことを聞いています。

元々8nsの立ち上がり時間を持つ波形が、オシロスコープの内部回路の影響でさらになまってしまい、立ち上がり時間はさらに長くなります。したがって、選択肢にある5nsや3nsは、この状況では不適切であることがわかります。

また、立ち上がり時間が6nsのオシロスコープとは、理想的なパルス(立ち上がり時間が0の場合)を入力した時に、オシロスコープがそのパルスの立ち上がり時間を6nsになまって表示することを意味します(0nsが6nsになる)。しかし、立ち上がり時間が8nsのパルスを入力した場合、それが単純に8+6=14と加算されるわけではありません。

また立ち上がり時間6nsのオシロスコープとは、立ち上がり時間が0の理想パルスを入れた時に、立ち上がり時間が6nsになまってしまう事 (0ns→6ns) を意味していますが、立ち上がり時間が8nsのパルスをいれたら(8ns→14ns)に同じようになまるわけではありません。

これは、回路的には時定数8nsのフィルタと時定数6nsのフィルタが直列に接続されているのと等価で数学的にはシンプルに計算できます。

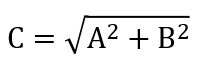

A:入力波形の立ち上がり時間

B:オシロの立ち上がり時間

C:測定される立ち上がり時間

としたときに、次の公式で表せます。

A=8、B=6 の場合、C は 10 になります。

計算自体は単純ですが、覚えておくべき重要な点があります。一陸技の試験では電卓の持ち込みが許されていないため、複雑な平方根の計算が必要な問題は出題されません。そのため、簡単に整数解が得られる値が選ばれます。

ています。この情報を知っていれば、問題を見ただけで計算せずに答えが分かることがあります。

公式もあるけど出題されるの数字も限られるので答えを覚えてしまいましょう!

答え 「2」