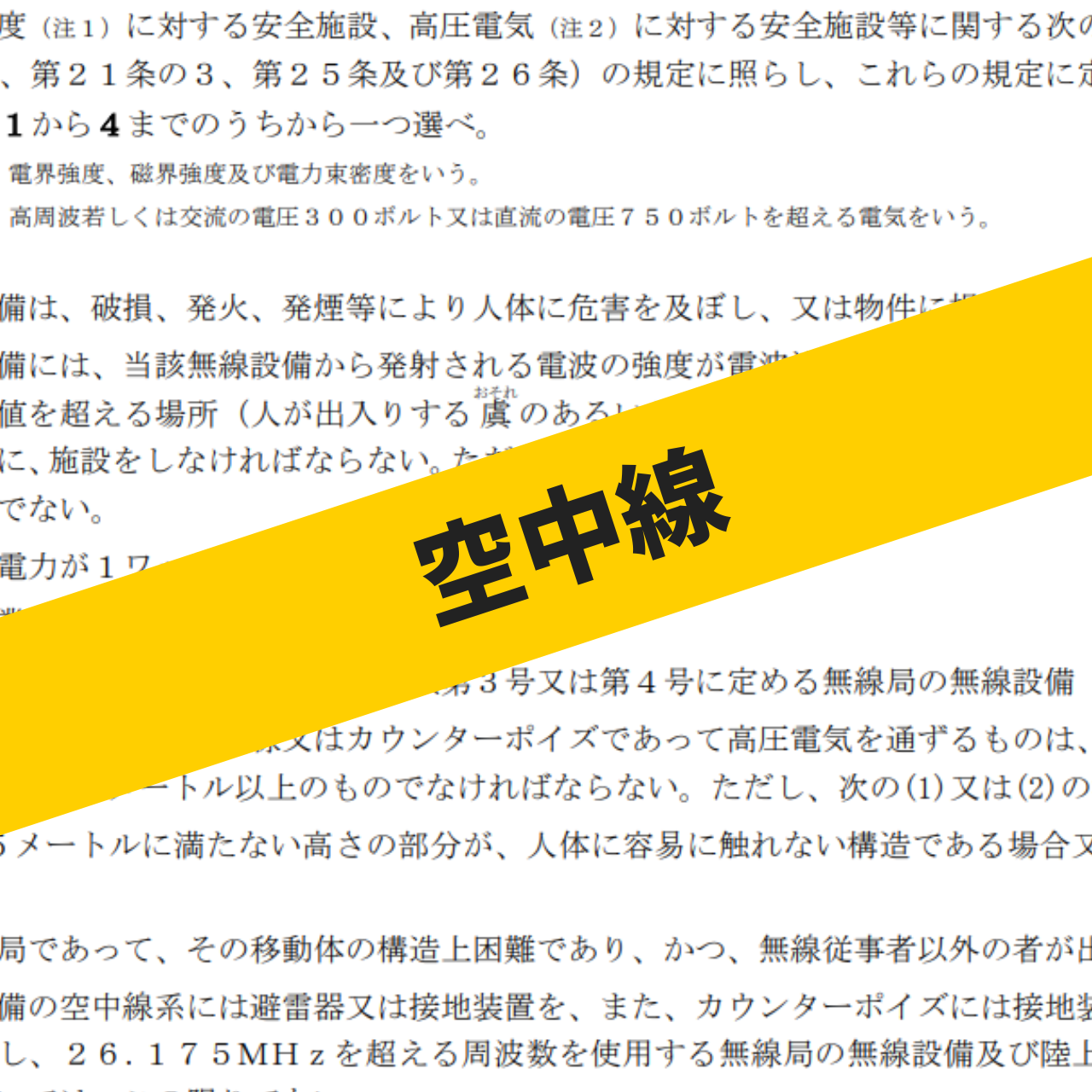

無線設備における空中線の規定は、無線設備規則の第三節(第20条から第23条)に詳しく定められています。特に試験でよく問われるのは、この節の第20条と第22条です。これらの条文は、用語を覚えておくことが重要なので、何度も繰り返して間違えないようにしましょう。

第二十条 送信空中線の型式及び構成は、下の各号に適合するものでなければならない。

一 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。

二 整合が十分であること。

三 満足な指向特性が得られること。

第二十二条 空中線の指向特性は、下に掲げる事項によって定める。

一 主輻射方向及び副輻射方向

二 水平面の主輻射の角度の幅

三 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの

四 給電線よりの輻射

まず、空中線の型式についてですが、似たような用語が並んでいて、少し紛らわしい状況です。利得と絶対利得は、基準が異なるだけで、同じことを指しています。意味的にはどちらも正しいですが、条文の問題にも関わるため、正確な用語を選択できるように注意しましょう。また、「輻射特性」という言葉は一般的にはあまり使われません。このことを知るだけで、選択肢を絞るのに役立つと思います。正解は「利得及び能率」と「指向特性」です。

空中線の指向特性については、アンテナの使用法を考えてみてください。テレビ、ラジオ、携帯電話などのアンテナをイメージすると、基本的には水平方向に遠くまで電波を飛ばすことが目標です。無線局は通常、水平方向に電波を飛ばすことを目指しています。したがって、指向性では水平面が重要になります。

給電線は、アンテナと送信装置を接続するケーブルやその他の伝送線路のことを指します。給電線から輻射される電波も、空中線の指向特性として考慮されます。

答え「3」